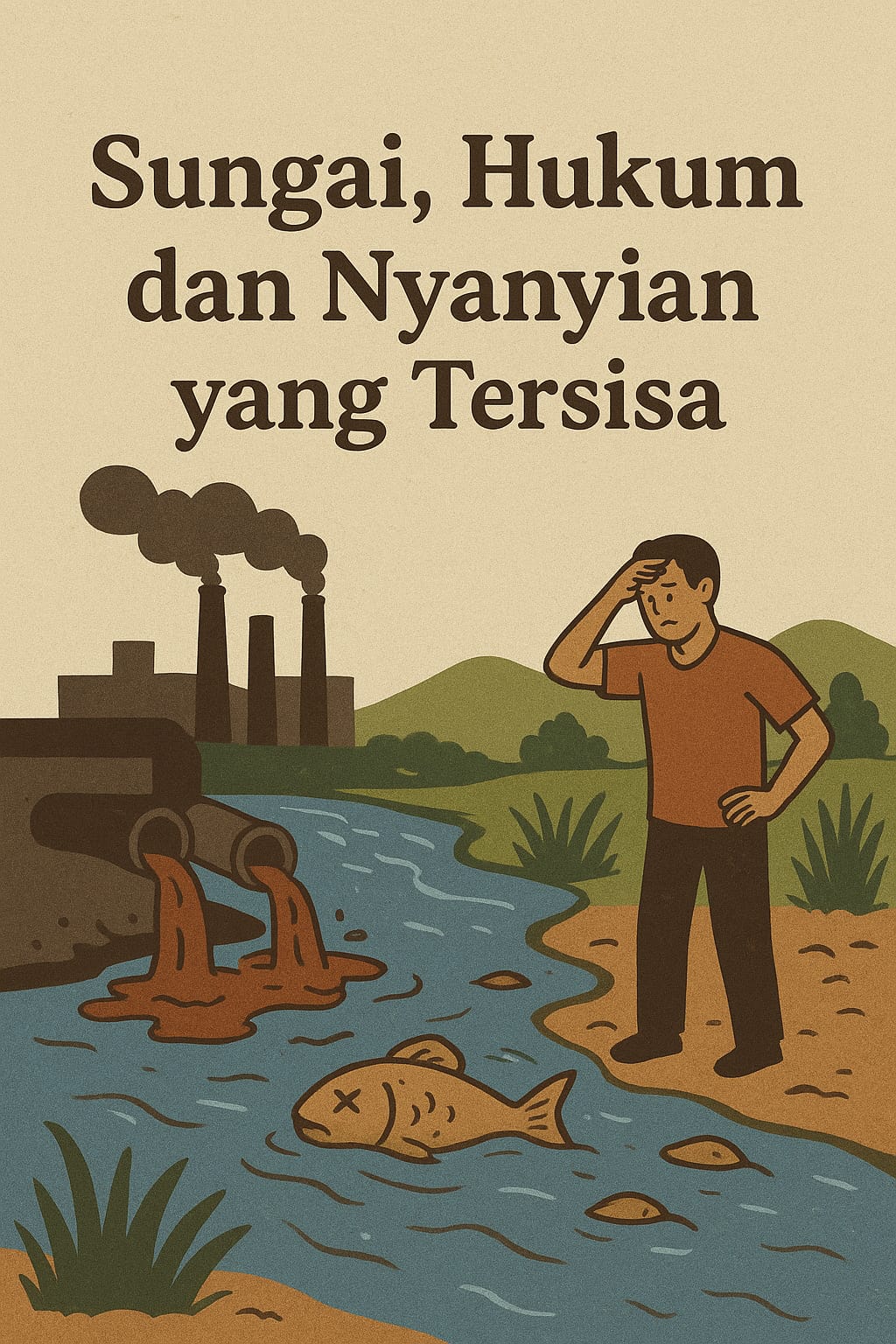

Sungai, Hukum, dan Nyanyian yang Tersisa

Faktamuaraenim.com – “Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku…” Syair Gombloh yang dipopulerkan band Boomerang itu mengingatkan kita bahwa alam adalah titipan, bukan hak milik yang bebas dieksploitasi. Dahulu, sungai adalah bagian dari kehidupan: tempat nelayan mencari nafkah, anak-anak berenang dengan riang, dan airnya memenuhi kemaslahatan warga sekitar. Kini wajah itu berubah: dari rahim yang menumbuhkan peradaban menjadi saluran pembuangan industri. Padahal, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pertanyaan pun muncul: masihkah pantas kita menyebut sungai sebagai “sumber kehidupan”, ketika yang mengalir bukan lagi jernih air pegunungan, melainkan cairan berwarna—warisan pekat dari pabrik-pabrik?

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebenarnya sudah jelas: setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan tanpa izin yang memenuhi baku mutu. Bahkan, Pasal 98 UU PPLH menegaskan ancaman pidana bagi pelaku pencemaran yang mengakibatkan orang sakit, luka berat, atau mati. Faktanya, banyak perusahaan yang terang-terangan menyalurkan limbah tanpa memenuhi standar operasional: penampungan limbah dibiarkan jebol tanpa perbaikan, limbah berbahaya dialirkan sengaja pada derasnya hujan agar tersamarkan. Ironisnya, pelanggaran ini kerap hanya berujung teguran administratif, seolah sungai hanyalah halaman belakang yang bebas dicemari tanpa konsekuensi.

Akibatnya, masyarakat yang hidup di bantaran sungai menjadi saksi sekaligus korban paling getir. Ikan-ikan mati, sawah kehilangan kesuburan, air yang dulu jadi berkah kini berubah jadi sumber penyakit. Ini bukan sekadar kerusakan ekologis, melainkan tragedi sosial yang menggerus hak hidup sehat warga. Tragisnya, perusahaan pencemar tetap tegak berdiri seakan kebal hukum, sementara warga kecil hanya bisa mengeluh di tepian air keruh. Pertanyaan pun mencuat: apakah sungai hanya dilahirkan untuk menampung sampah industri? Apakah arusnya memang ditakdirkan untuk mengalirkan limbah beracun, bukan kehidupan? Atau jangan-jangan kita, para manusia modern, telah mengubah makna sungai dari rahim kehidupan menjadi kuburan peradaban? Jika demikian, maka pencemaran sungai bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip kemanusiaan dan keadilan antar generasi.

Alih-alih bertindak tegas, pemerintah setempat yang seharusnya menjadi garda terdepan justru sering tampil sebagai komentator dan negosiator. Aparat sibuk menggelar seminar tentang pentingnya lingkungan, sementara perusahaan pencemar dengan riang memamerkan produk mutakhirnya—membagikan sembako seolah bisa menutupi bau busuk limbah yang mereka alirkan. Bukankah ini perih? Konstitusi menjamin, UU mengatur, pasal menegaskan—namun sungai tetap tercemar. Jika sungai terus dibiarkan menjadi saluran limbah, maka yang mati bukan hanya ikan atau sawah, melainkan ingatan kolektif kita, bangsa yang pernah menjadikan air sebagai nadi peradaban.

Di sinilah seharusnya negara, sebagai penjamin amanah konstitusi, bersama masyarakat berhenti menutup mata. Penegakan hukum lingkungan mesti dijalankan tanpa kompromi: pencemar wajib dihukum, sungai wajib dipulihkan, dan rakyat wajib dilindungi. Sebab menjaga sungai bukan sekadar urusan ekologis, melainkan amanah konstitusional sekaligus panggilan moral. Karena itu, “Kami kan bernyanyi hibur lara hati, Nyanyikan bait padamu negeri…” bukan sekadar syair penutup dari Gombloh, melainkan pengingat bahwa menjaga sungai berarti menjaga negeri—agar tetap sehat, adil, dan layak diwariskan bagi generasi mendatang.

Penulis oleh: Abdi Persada (Advokat